Le blog Nexidée

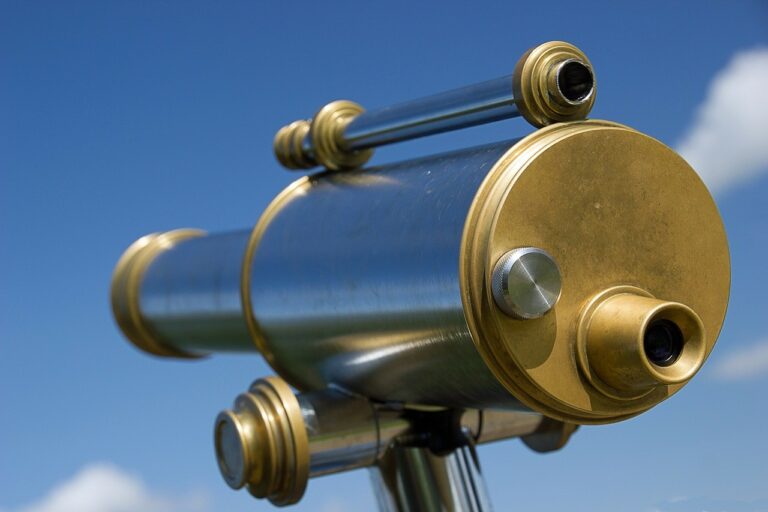

UN CERTAIN REGARD SUR L’ACHAT ET L’INNOVATION DANS LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE

Cette section est principalement réalisée en français. Si vous souhaitez publier un message pour les acheteurs français sur ce blog, vous pouvez les envoyer par information[@]nexidee.eu

Diese Rubrik wird hauptsächlich in französischer Sprache geführt. Wenn Sie eine Meldung für französische Einkäufer über diesen Blog veröffentlichen möchten, können Sie uns diese gerne über information[@]nexidee.eu

Le plus court chemin de la mer Jaune à la Baltique

DB Cargo, une des sociétés du groupe public Deutsche Bahn AG a fondé DB Cargo Transasia le 26 novembre 2021. La filiale DB Cargo Transasia est chargée de développer l’activité fret ferroviaire entre la Chine populaire et l’Europe de l’Ouest.

En 2008, la création de la société Trans-Eurasia Logistics, coentreprise regroupant la Deutsche Bahn et des partenaires Russes, Kazakhs et Chinois a permis la croissance du trafic ferroviaire entre les grands centres industriels chinois et plusieurs plateformes logistiques situées en Allemagne.

La circulation des trains est maintenant régulière, ce qui conduit DB Cargo à remplacer son simple bureau de représentation en Chine par une filiale dédiée au marché chinois.

En s’implantant à Shangaï et Xi’an, DB Cargo Transasia se rapproche de ses clients et gagne en agilité et en rapidité. Pour le moment, 20 plateformes ferroviaires servent à regrouper le fret à destination de l’Europe mais DB Cargo Transasia espère un développement rapide dans les différentes provinces chinoises.

La ligne de Zhengzhou, capitale du Henan, à Hambourg (10.214 km et environ 15 jours de transit time) est un exemple du lien direct entre provinces chinoises et ports allemands. Les ports maritimes et fluviaux (Hambourg, Rostock, Bremerhaven, Duisbourg, etc.) constituent d’excellents terminaux d’arrivée du fait de la présence de prestataires logistiques expérimentés. Les trains inter-triages multi-clients devraient toutefois représenter l’essentiel de la croissance du fret ferroviaire intercontinental.

Malgré les difficultés, dont les passages en douane et deux changements d’écartement des voies, les avantages du fret ferroviaire sont nombreux. Moins cher et moins polluant que le fret aérien, plus rapide que le maritime, le fret ferroviaire permet de désenclaver l’hinterland et de programmer des trains entiers dès 40 à 50 EVP.

En mars 2020, durant la crise sanitaire, c’est un train Xi’an – Kaliningrad – Rostock qui a contribué à approvisionner l’Allemagne en masques médicaux.

Crédit photo : Deutsche Bahn AG

« Lieferantenkettengesetz »: loi sur les chaines d’approvisionnement

La Diète fédérale (Bundestag) a adopté le 11 juin 2021 la loi sur les chaînes d’approvisionnements par 412 voix pour, 159 voix contre, 59 abstentions et 79 suffrages non exprimés. Défendu par le ministère fédéral du travail et des affaires sociales, le projet de loi a bénéficié d’un large appui de la société civile (syndicats, ONG, Églises). Devant les députés, le ministre de la coopération économique et du développement a souligné que la loi a été portée par une alliance interministérielle et transpartisane, « un travail d’équipe contre un lobbying extrêmement puissant ».

Les principales dispositions portent sur l’obligation du donneur d’ordre de s’assurer proactivement du respect des Droits humains et des grands principes du droit du travail par ses fournisseurs. Les entreprises allemandes de grande taille (plus de 3.000 salariés dans un premier temps, plus de 1.000 salariés à partir de 2024) doivent conduire une analyse des risques permettant de détecter et éviter le recours au travail des enfants, la violation des droits essentiels des salariés, l’atteinte grave à la santé des travailleurs ou à l’environnement par leurs fournisseurs directs. Les obligations sont moindres pour ce qui concerne les fournisseurs de rang deux et au-delà pour lesquels n’existe à ce stade qu’une obligation de vigilance renforcée.

Les employés du fournisseur victimes de conditions de travail indignes peuvent saisir une autorité administrative allemande chargée du contrôle du respect de cette loi. Les sanctions (amendes) sont proportionnelles à la gravité des faits et au chiffre d’affaires de l’importateur. Une sanction de plus de 175.000€ entraine l’exclusion de la participation aux appels d’offres publics.

Les syndicats et ONG allemandes peuvent représenter les salariés des fournisseurs étrangers devant les tribunaux allemands, ce qui conforte la portée effective de la loi.

La loi réduit l’avantage compétitif des sociétés dont les critères de sélection des fournisseurs sont très bas et supprime partiellement le désavantage concurrentiel des sociétés les plus engagées en faveur du développement durable.

Deux virages sont pris :

1) la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) change de nature ; de démarche volontaire non contraignante elle devient une obligation légale.

2) la responsabilité passe du consommateur final au professionnel.

Le second point est essentiel. Il y a une grande hypocrisie à donner au consommateur final la liberté de choisir les conditions de fabrication des produits qu’il achète non pas qu’il ne soit pas digne d’exercer ce choix mais parce qu’il ne dispose d’aucun moyen d’accéder aux informations. Pays d’origine, marque et prix de vente d’un produit ne permettent pas de connaitre les conditions réelles de fabrication. D’ailleurs, les travaux parlementaires ont mis en évidence que seules les entreprises de taille significative peuvent exercer un contrôle effectif de leurs fournisseurs. La connaissance et l’audit des fournisseurs sont des tâches à confier aux acheteurs professionnels et pas aux consommateurs. Ce, même si les opérateurs économiques supportent de plus en plus d’obligations relevant normalement des autorités publiques, en l’occurrence des pays producteurs.

Les conséquences attendues de la loi sont claires, louables et nobles : amélioration des conditions de travail, fin du travail forcé, fin du travail des enfants, préservation des ressources naturelles. Mais quelles seront les conséquences réelles ?

Certaines industries ne voudront peut-être pas respecter les standards attendus et trouveront de nouveaux débouchés auprès des filières économiques illicites ou parallèles (produits contrefaisants, contournement des embargos, secteur informel, évitement des quotas, etc.).

Par ailleurs, si les industriels de certains États ont du mal à atteindre les standards requis et sont déréférencés par les importateurs allemands, la fin de l’accès au premier marché européen signifierait pertes d’emplois, crises sociales et dégradation de la situation pour ces pays.

Malgré ces écueils et toute la complexité du sujet, la loi allemande devrait inspirer le droit européen en construction. Le principe de la responsabilité du donneur d’ordre pour les actions et omissions de son sous-traitant devrait devenir normal pour toutes les économies développées qui ne peuvent raisonnablement asseoir leur prospérité sur la violation ailleurs de droits élémentaires.

L’extension de la responsabilité à l’ensemble de la chaine d’approvisionnement est une évolution attendue du texte car ce sont les premiers maillons des chaînes d’approvisionnement (mines, carrières, récupération de matières premières secondaires) qui sont les plus risqués quant à la violation des droits fondamentaux et les atteintes à la santé des travailleurs.

Crédit photo : Karlheinz PAPE

La notion de « commodity » a-t-elle encore un sens ?

Usuellement comprise comme l’ensemble des biens et services aux spécifications très standardisées et disponibles auprès d’un grand nombre de fournisseurs, les «commodities» font traditionnellement l’objet de méthodes d’achat assez agressives et d’une forte priorité accordée au prix, ce qui est cohérent lorsque les caractéristiques des produits sont similaires.

Il peut s’agir de matières premières banales, d’énergie, de produits alimentaires ordinaires ou de produits manufacturés élémentaires comme les composants électroniques basiques.

Ces marchandises produites par des fournisseurs parfaitement interchangeables tendent à disparaitre du fait des exigences des consommateurs finals, de la multiplication des engagements sociétaux (RSE) et des promesses marketing sincères.

Lorsque la plantation produisant la fibre du fil du tissu de la robe est certifiée, lorsque le métal du cadre du vélo est fourni par des entreprises d’insertion exploitant des mines urbaines*, lorsque l’électricité n’est jamais d’origine fossile et lorsque le restaurateur s’approvisionne exclusivement à moins de 100 kilomètres et transporte tout en camionnette électrique, l’acheteur a depuis longtemps cessé de surveiller les cours des commodités au profit d’un travail en profondeur de sélection et de développement des fournisseurs.

La progression qualitative permet d’envisager des critères de sélection encore difficiles à imposer, comme l’emploi d’emballages à usages multiples ou bien une longue garantie de réparabilité des produits. Deux objectifs qui exigent l’amélioration des méthodes de gestion des stocks et des flux, y compris retours.

Ce travail de maîtrise de la chaine d’approvisionnement est observé et évalué par les nombreux organismes délivrant des labels ou des marques de garantie, qui certifient l’origine, les conditions de travail, la nature des intrants agricoles, le bien-être animal, la consommation d’eau ou tout autre caractéristique susceptible d’être dûment estampillée pour augmenter la confiance du consommateur et la valeur perçue du produit.

Le métier d’acheteur change, gagne en précision, en rigueur et en transparence.

* mine urbaine: sites de tri et de recyclage qui produisent des matières premières secondaires (MPS) à partir de déchets valorisés.

Innovation ET progrès dans le secteur du bâtiment

La pandémie de SARS-Cov-2 a popularisé l’emploi des imprimantes 3D, mais la fabrication additive ne concerne pas uniquement les équipements de protection et les petits objets. De nombreux secteurs réalisent des sauts qualitatifs et des gains de productivité grâce aux imprimantes 3D. C’est le cas du secteur de la construction de bâtiments.

En Allemagne, un projet d’ampleur est en cours à Wallenhausen (520 hab.), au nord de la Bavière, dans le bassin du Danube. La PME familiale Rupp y construit un immeuble de type R+2 de 380m2 qui comprendra 5 appartements. Il s’agira du plus grand immeuble collectif d’Europe construit avec une méthode de fabrication additive. Le projet est conduit en partenariat avec la société PERI, spécialiste reconnu du coffrage, qui déploie une imprimante à béton COBOD BOD2 sur le chantier. Le fournisseur de béton est HeidelbergCement.

Les avantages sont nombreux. Le gain de temps est remarquable puisque le béton est posé à la cadence d’un mètre par seconde et que le délai de séchage est court. De même, la phase de gros œuvre ne nécessite que deux techniciens sur le chantier ce qui apporte un gain de productivité significatif.

Pour les maîtres d’ouvrage et les architectes, la fabrication additive ouvre de nouvelles possibilités de formes et de volumes et libère la créativité. L’individualisation et l’adaptation à l’usage deviennent faciles sans surcoûts. Pour l’entrepreneur, outre le gain de personnel, la mise en œuvre de technologies avancées est un argument pour recruter et fidéliser des techniciens qualifiés, ce qui est difficile dans les métiers du BTP, un des secteurs de l’économie allemande ayant le plus de postes vacants à proposer.

Cette méthode de construction génère des économies de matériaux et facilite l’ordonnancement des chantiers grâce à la diminution du nombre d’intervenants.

Enfin, la fabrication additive garantit l’exécution ultraprécise des plans et permet d’intégrer très facilement la phase de construction dans le continuum études – plans – construction – exploitation/maintenance tout en profitant au mieux des possibilités offertes par le Building Information Modeling (BIM) qui intègre toutes les dimensions (cf. BIM 5D, BIM 7D) d’un bâtiment et permet (enfin !) de maîtriser le coût de cycle de vie d’un bâtiment.

L’imprimante 3D en fonctionnement sur le chantier peut être vue ici : https://youtu.be/8_-fUMKQqaM

Crédit photo : Rupp Gebäudedruck

Relocalisation des mines et accès aux matières premières

La crise politico-économique déclenchée par les effets sur la santé humaine du SARS-CoV-2 a rendu public le débat sur les approvisionnements stratégiques et les risques associés aux importations extra-européennes. Comme souvent, l’émotion du moment occulte tout et la discussion a porté sur les masques faciaux, pour lesquels la création d’un outil de production fut rapide, comme ont su le démontrer les très nombreux nouveaux entrants.

Le sujet est pourtant fondamental. Outre le pétrole et le gaz, la question clé est l’accès aux matières premières et l’indépendance européenne pour chaque maillon des industries extractives : droit minier, prospection, exploitation des mines et carrières, machinisme, traitement des minerais, affinage, etc. L’exploitation de son propre sous-sol et les coopérations avec des pays amis exigent la maîtrise de nombreux savoir-faire, difficiles à conserver et à développer dans un contexte de fermeture des mines historiques (charbon, fer, argent, or, potasse, etc.).

Outre les importations, l’accès aux matières premières est organisé selon trois modes principaux : le recyclage (dont les mines urbaines), la substitution et enfin l’exploitation de gisements européens. Les deux premiers axes sont les plus consensuels mais ne suffisent pas dans le contexte de besoins croissants pour les filières en développement que sont, par exemple, les industries numériques, les énergies renouvelables, le stockage d’électricité, la robotique, l’armement et les calculateurs quantiques. Des analyses exhaustives ont été diffusées dans le cadre de la « Raw materials initiative » de l’Union européenne.

Un bilan socio-environnemental honnête impose également de relocaliser d’urgence les activités de récupération des métaux mais aussi certaines industries extractives. En effet, c’est bien la soumission aux droits de l’environnement et du travail les plus exigeants qui sera une contribution significative à l’effort de responsabilité socio-environnementale de toutes les filières mais aussi à la protection des droits des peuples indigènes.

En Allemagne, depuis quelques années, les inaugurations de mines concernent principalement la région des Monts métallifères (Erzgebirge) qui forme la frontière entre le Land de Saxe et la République Tchèque. C’est à Pöhla, à une centaine de kilomètres au Sud-ouest de Freiberg, siège d’une Université des sciences appliquées reconnue pour la qualité des formations aux métiers de la mine, qu’est entrée en exploitation une mine de wolfram et d’indium. Dans la même région, près d’Altenberg, ont été trouvés d’importants gisements de roches permettant l’extraction du lithium.

L’ouverture de mines en Europe ne correspond pas uniquement à un effort d’autonomie stratégique. Il s’agit également de préparer les prochaines étapes de la conquête spatiale en développant les robots autonomes capables d’explorer le sous-sol des astéroïdes. Pour cela, il faut améliorer la connaissance en matière de fabrication additive afin de maitriser la construction et la maintenance à distance des robots-mineurs grâce aux ressources extra-atmosphériques. L’industrie extractive favorise également les synergies entre la recherche et l’industrie, par exemple en développant l’utilisation des galeries de mines pour les expériences scientifiques ou les fabrications nécessitant une grande stabilité hygrothermique et une protection naturelle contre certains rayonnements.

Les défis sont considérables et il appartient aux acheteurs, en particulier ceux des grands donneurs d’ordre, d’agir en tenant compte de la complexité du dossier des matières premières. Sécuriser les approvisionnements, empêcher la constitution de monopoles mondiaux, assumer la responsabilité sociétale des organisations, favoriser les technologies du futur sont aussi les objectifs d’une gestion performante des achats.

Quel « service après la crise sanitaire » pour les achats ?

Les conséquences directes des décès (perte de parents, d’amis, de collègues et de personnes-clés), de la perturbation de l’offre (ralentissement de la production, incidents tout au long de la chaîne d’approvisionnement) et de l’effondrement de la demande (interdictions de déplacement, pertes de revenu et de patrimoine, peur) sont toujours vives mais la fonction achat doit dès à présent être prête à gérer la modification des besoins et les évolutions du marché fournisseur.

La focalisation des acheteurs et des approvisionneurs sur les équipements de protection individuelle et les dispositifs médicaux restera comme un entracte vital mais bref. Et après ?

L’urgence pour la fonction achat est de déceler les fournisseurs menacés de dépôt de bilan et soit soutenir voire acheter ces entreprises, soit identifier des sources alternatives sans oublier de gérer avec sens de l’anticipation les ultimes commandes, surtout en cas de disparition de fournisseurs critiques, mettant, par exemple, en péril le flux de pièces de rechange. La baisse de l’activité aura aussi un impact sur les prix en raison de la défense combative des parts de marché ou d’une contraction de la demande (loyers, électricité, matières premières) et il convient donc de renégocier les contrats qui le méritent.

Mais le paysage de l’offre et celui de la demande changent aussi de façon plus substantielle. De nouveaux entrepreneurs inventifs et courageux émergent et la crise sanitaire a permis la généralisation de certains procédés (impression 3D), la validation de l’automatisation (caisses sans personnel, robots de désinfection) et l’essor du distanciel (télétravail, téléenseignement, télémédecine). Il ne s’agit pas d’inventions récentes, simplement de la révélation à tous des avantages de ces solutions émergentes.

Les restrictions de déplacement et la fermeture de certaines frontières encouragent le recours à la télémaintenance, aux téléconférences ou encore aux congrès et salons virtuels. Il s’agit de fantastiques leviers de gains de productivité grâce à la réduction des temps de voyage et de diminution des dépenses (transport, hôtel, restaurant). Pour la télémaintenance, un meilleur MTTR*, améliore le taux de disponibilité des équipements. Autant de progrès dont l’acheteur bénéficiera bientôt…

La rancune n’est pas un trait de caractère chez l’acheteur naturellement tourné vers l’avenir, mais il saura tout de même inscrire sur sa liste noire les fournisseurs peu coopératifs durant les pénuries.

*Mean Time To Repair, durée moyenne des opérations de remise en état de marche.

Crise sanitaire ou premier domino ?

La vente ambulante, un acteur efficace du confinement !

Il ne s’agit pas de traiter ici les différents aspects de la crise sanitaire causée par le virus SARS-CoV-2 et surtout pas les questions médicales ou l’impact psycho-social de l’épidémie et des mesures médico-administratives choisies pour y mettre fin. Il s’agit juste d’examiner quelques implications pour les acheteurs.

En premier lieu, parce que cela suscite un réveil fantastique de toutes les idéologies et la désignation immédiate de boucs émissaires. Au choix, il peut s’agir de la mondialisation, du secteur privé, des autorités publiques, du libre-échange ou de l’Union européenne ; le point commun étant qu’il s’agit de l’Autre, Être fourbe et sournois. Ce alors même que, si une organisation manque d’une fourniture ou si sa chaîne d’approvisionnement s’effondre, c’est avant tout parce que la question de la robustesse des fournisseurs n’a pas été correctement traitée. La fragilité d’une chaîne d’approvisionnement n’est pas proportionnelle à sa longueur ! Les politiques d’achat mono-source, l’absence de stock et la trop rare implication des fournisseurs dans des relations collaboratives méritent impérativement d’être réexaminées mais l’autarcie n’est pas une option plausible.

En second lieu, parce que si la priorité concerne bien entendu l’intégrité physique et psychologique des personnes, il est également important de mesurer les dégâts économiques et d’imaginer l’après-crise.

Pour ce qui concerne l’Allemagne, les conséquences immédiates ne sont pas surprenantes. De nombreux secteurs souffrent, dont bien entendu le tourisme et la restauration, la culture, le sport, le commerce de détail non alimentaire. Les salons ont tous été annulés ou reportés et les parcs des expositions et les prestataires tels que les standistes sont dans des situations précaires. De même, le transport en commun de voyageurs souffre. Lufthansa n’utilise plus que 63 de ses 763 avions et le voisin autrichien Austrian a suspendu ses opérations le 18 mars.

A côté de cela, le numérique progresse à un rythme incroyable (télétravail, classe virtuelle, télémédecine, loisirs) mais des secteurs traditionnels connaissent également une seconde jeunesse comme les épiceries itinérantes ou la livraison de surgelés. La crise a aussi suscité des coopérations inattendues. Ainsi McDonald’s et Aldi ont passé un accord pour transférer temporairement des salariés de restaurants fermés vers des supermarchés submergés.

Il faut signaler également le fonctionnement sans discontinuité des services aux collectivités (eau, déchets, etc.), du secteur de l’énergie, du transport de fret et de courrier, du commerce alimentaire, des media et bien entendu de la santé. La solidité de la base de la pyramide est à juste titre soulignée par tous et la différence entre indispensable et superflu est devenue une évidence.

Et demain ? Si les clients (professionnels et particuliers) ne soutiennent pas activement certains fournisseurs, ces derniers disparaitront. Les travailleurs indépendants, les restaurateurs, les théâtres et cinémas, les PME sont les plus exposés. A Cologne, la chaîne de restauration Vapiano (230 établissements) a déjà annoncé la cessation de paiement. On peut également s’attendre à des fusions et acquisitions au détriment d’entreprises fragilisées.

Demain on devrait aussi assister à la multiplication de politiques commerciales agressives pour reconquérir des parts de marché ce qui ne manquera pas d’achever les concurrents déjà chancelants. Les pays qui prendront en premier des mesures temporaires radicales d’allègement de la fiscalité et des charges des entreprises garantiront un avantage décisif à leurs opérateurs économiques.

Après-demain, on peut s’attendre à des conséquences au niveau des États et des zones économiques. Il sera en effet rationnel de prendre les grandes décisions d’investissement et de choisir ses fournisseurs en tenant compte de la capacité des États à avoir su réagir vite et bien à la crise sanitaire de 2019 – 2020.

Bientôt moins de postes vacants ?

Un néologisme comme la langue allemande en crée chaque jour, « Fachkräfteeinwanderungsgesetz », désigne la loi fédérale sur l’immigration de travailleurs qualifiés. Adoptée après trente ans de discussions, cette loi entre en vigueur le 1er mars 2020.

Le social-démocrate Hubertus Heil, ministre du travail et des affaires sociales, a réussi à obtenir un consensus redouté par les nationalistes mais très attendu par les milieux économiques dans un contexte de faible chômage (5,3% en février 2020, avec de fortes disparités régionales : de 3,2% en Bavière à 10,2% à Brême).

La loi permet l’attribution chaque année de 25.000 visas de travail sans avoir à démontrer que le poste a été refusé par un ressortissant de l’Union Européenne et autorise donc l’Allemagne à participer, comme le Canada ou l’Australie, à la compétition mondiale pour attirer les talents.

Les entreprises allemandes souffrent du nombre durablement élevé de postes vacants (689.000 en février 2020) et les réservoirs classiques de main d’œuvre sont épuisés. Le taux de travail des femmes et des seniors est élevé, les programmes de réinsertion des chômeurs de longue durée (714.000) s’essoufflent et les pays de l’UE qui ont grandement contribué ces dernières années à la diminution des tensions sur le marché du travail connaissent eux-mêmes une situation favorable. Ainsi les taux de chômage de juillet 2019 étaient de 2,1% en République tchèque, 3,3% en Pologne, 3,5% en Hongrie, 3,9% en Roumanie et 4,5% en Bulgarie et les conséquences du «human capital flight» sur les pays partenaires de l’UE ne peuvent plus être ignorées. Dans le même temps, l’Allemagne n’est pas une destination attractive pour les Grecs (17% de chômage) ou les Espagnols (14% de chômage).

Pour les acheteurs présents en Allemagne, la nouvelle politique devrait conduire à résoudre certains goulots d’étranglement mais aussi à conserver en Allemagne des productions qui, sinon, auraient immanquablement été délocalisées. Sur le plan de l’innovation, cela risque d’alléger une contrainte favorable au développement de la robotisation, un des secteurs d’avenir du pays.

Dans le même temps, l’Allemagne consolide sa position comme 1er marché de l’UE. Fin 2019, le nouveau record de population a été de 83,2 millions d’habitants, avec toutefois une croissance très modérée en 2019 (+200.000).

La loi offre surtout un avantage au tissu des PME et ETI, qui, à la différence des multinationales, ne peuvent pas recruter dans chaque filiale avant de gérer des plans de carrière comprenant des mobilités entre filiales ou de déplacer la charge de travail au sein du groupe.

Enfin, cette loi impose à l’Allemagne de s’interroger sur le degré d’attractivité qu’elle exerce sur les salariés étrangers. Les bonnes conditions de travail et de rémunération suffisent-elles à équilibrer la complexité administrative (demande de visa, titre de séjour, reconnaissance des diplômes, validation du permis de conduire), le manque de logements dans les grandes villes, le poids des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales sont parmi les plus élevés de l’OCDE) et les actes xénophobes qui sont autant de freins à l’installation de travailleurs étrangers.

Pour en savoir plus, voici le lien vers la version francophone du site de la campagne «Make it in Germany» : https://www.make-it-in-germany.com/fr/

Sources statistiques : Bundesagentur für Arbeit, Destatis et Toute l’Europe.

Les contrefacteurs à l’honneur !

Pour la 44ème fois, les meilleures contrefaçons ont été récompensées par un jury de huit personnes réunies par l’association Aktion Plagiarus. Les prix ont été décernés dans le cadre du salon Ambiente, à Francfort-sur-le-Main.

Pour Aktion Plagiarus, c’est un moyen d’attirer l’attention sur les dégâts humains et économiques de la contrefaçon. La photo représente le produit ayant reçu le deuxième prix. Le produit original est à gauche, la contrefaçon à droite. Il s’agit de recharges en gaz pour les siphons à crème Chantilly. Extérieurement l’imitation était très soignée mais les qualités intrinsèques du produit contrefaisant sont très faibles par rapport à l’original. Non seulement le gaz n’était pas conforme aux exigences pour une utilisation au contact d’aliments mais certaines cartouches explosaient sans intervention extérieure (voir médaillon). C’est de bonne foi que l’importateur belge avait commercialisé ces recharges explosives. Les tintinophiles feront d’eux-mêmes le rapprochement avec l’essence frelatée de l’album « Tintin au pays de l’Or noir ».

La contrefaçon ne se limite plus depuis longtemps aux symboles de la consommation ostentatoire et concerne tous les secteurs économiques. Pour l’acheteur professionnel cela signifie une responsabilité particulière, vis-à-vis des clients de son entreprise et du propriétaire légitime des droits (brevets, marques, dessins et modèles), mais aussi du fait de la responsabilité sociétale de toute organisation mature. Innover ou plagier, il faut choisir!

L’efficacité de la lutte contre la contrefaçon est un bon indicateur de l’existence et de l’efficacité de l’État de droit et du respect des libertés fondamentales, dont celle de la propriété industrielle, littéraire et artistique. Comme on le sait, en la matière, les différences entre les pays sont considérables.

Pour en savoir plus, il est possible de visiter le musée de la contrefaçon situé à Soligen : https://www.museum-plagiarius.de/

Crédit photo : Aktion Plagiarius

Energiewende: folie ou succès?

En Allemagne, les grandes lignes de la transition énergétique («Energiewende») sont connues, pour la production d’électricité cela comprend :

– sortie du nucléaire ;

– croissance conséquente du photovoltaïque (PV) et de l’éolien ;

– développement de la biomasse ;

– maintien de la capacité hydraulique ;

– arrêt progressif des centrales fonctionnant au charbon et au lignite ;

– maintien du niveau de consommation à 610 TWh par un équilibre entre les usages nouveaux (pompes à chaleur, transfert vers le rail du transport aérien domestique, numérisation de l’économie, véhicules électriques, etc.) et les mesures d’efficacité énergétique.

Une stratégie ambitieuse d’efficacité énergétique a été présentée en décembre 2019 par le Ministre fédéral de l’économie. L’objectif est d’avoir réduit le besoin d’énergie primaire de 30% entre 2008 et 2030 puis de travailler à faire de l’Allemagne le champion mondial de l’efficacité énergétique d’ici 2050.

Mais c’est en mars 2011 que fut annoncée la décision la plus symbolique, lorsque la RFA a fait le choix de la fermeture progressive de ses centrales nucléaires. Le programme électronucléaire de la RDA avait été stoppé dès 1990 en raison de graves dysfonctionnements. La sortie complète du nucléaire aura signifié la perte du tiers de la production du pays (29% en 2000).

Un compromis au sujet de la sortie du charbon a été obtenu en janvier 2020, il comprend notamment l’arrêt progressif de l’extraction du lignite, de l’importation de houille et des centrales (charbon et lignite) d’ici 2038, voire 2035. Ce qui signifie la perte d’un tiers de la production actuelle d’électricité (35% en 2018, 28% en 2019).

Ce compromis intègre la mise en service d’une ultime tranche en 2020 (Datteln 4) et la poursuite de l’exploitation de mines à ciel ouvert de lignite (photo) avec de nouvelles expropriations de villages entiers et des déboisements. Ces derniers points vont très probablement cristalliser les contestations et rendre le compromis partiellement inapplicable, mais globalement la trajectoire de démantèlement de l’outil industriel assurant la production du tiers de l’électricité actuelle est actée.

D’abord très rapide, la montée en puissance des nouveaux modes de production (éolien, PV, biomasse) connait un ralentissement brutal. Ainsi le parc de 28.000 éoliennes n’a augmenté que de 278 unités en 2019 (+1.849 en 2017, +740 en 2018) ce qui est très peu au moment où 5.200 éoliennes atteignent leur 20ème (et ultime ?) année d’exploitation en 2020.

Les raisons du ralentissement sont diverses :

a) la délicate gestion de l’équilibre des réseaux électriques dans un contexte où les productions 2019 ont varié de 0 à 12 GW en 24 heures pour le PV et de 0,75 à 35 GW en 24 heures pour l’éolien terrestre en l’absence de capacités de stockage (production d’hydrogène, batteries, retenues d’eau, air comprimé, etc.) qui sont techniquement possibles mais qu’aucun opérateur économique ne peut financer ;

b) la prudence des investisseurs qui se heurtent à diverses difficultés telles que la baisse drastique des prix de rachat, les mouvements de protestation contre l’implantation des champs d’éoliennes à proximité des habitations, les obligations de protection des sites naturels et de la faune sauvage, le renforcement des normes techniques, la gestion de la fin de vie des installations de première génération, l’enclavement des nouveaux sites potentiels situés en terrain vallonné voire montagneux et nécessitant d’important travaux de déboisement puis de génie civil pour les accès et le raccordement au réseau électrique ;

c) une tension à propos de l’utilisation des surfaces agricoles, en particulier pour le PV et les monocultures destinées à l’approvisionnement de la filière biomasse ;

d) des conflits d’usage à propos du développement de l’éolien offshore ;

e) l’important retard pris pour raccorder le Nord venteux au Sud industriel par des lignes à très haute tension (à ce stade, 1.100 km de lignes réalisées sur 7.000 km planifiées) ;

f) la recrudescence des périodes de prix négatifs à la bourse de l’électricité EEX en 2019*.

Dans le même temps, la perspective d’utiliser davantage de gaz naturel pour les process industriels (industrie chimique, métallurgie) comme pour les centrales électriques à gaz, capables d’un démarrage rapide pour s’adapter à l’intermittence du vent et du soleil est remise en cause par les sanctions décidées en décembre 2019 par le président des États-Unis contre les entreprises participant à la pose du gazoduc Nord Stream II en mer Baltique.

L’audace d’un gouvernement qui a décidé de dévaloriser brutalement des actifs qui bénéficiaient d’autorisations d’exploitation en indemnisant les propriétaires, de financer les renouvelables par une fiscalité lourde pesant sur les consommateurs et de parier sur des gains très significatifs d’efficacité énergétique conduira le pays soit à de graves difficultés (ruptures d’approvisionnement ou/et appel à la solidarité européenne) soit à la démonstration d’une témérité politique et d’un pari technologique remarquables.

* source : Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH, « Die deutschen Strompreise an der Börse EPEX Spot in 2019 – Analyse des Preisniveaus und der Preisschwankungen (Preisspreads)“.

La coopérative d’achat : un facteur clé de professionnalisation de la fonction achat

La coopérative Raiffeisen de Tirschenreuth (8.700 hab.) en Bavière

Comme ailleurs, les entreprises allemandes de taille modeste ou intermédiaire (artisans, exploitants agricoles, PME, …) éprouvent des difficultés à bâtir une fonction achat efficace et professionnelle. Que faire ? La mutualisation des achats permet de bénéficier des avantages d’une fonction achat performante sans en supporter les coûts de structure. Les groupements d’achat (Einkaufsgemeinschaften) adoptent des statuts différents qui comprennent en particulier les coopératives d’achat (Einkaufsgenossenschaften) qui connaissent un succès durable et sont une des clés de la compétitivité des opérateurs économiques.

L’objectif principal est-il la consolidation de volumes d’achat et l’obtention de remises sur volumes ? Le croire serait une erreur. En effet, les avantages substantiels de la mutualisation de la fonction achat résident ailleurs :

– professionnalisation de l’achat ;

– gestion d’un catalogue et de divers canaux de distribution ;

– largeur et profondeur de gamme ;

– délais de livraison ;

– gestion du risque achat ;

– solvabilité et avance de trésorerie sans recours au crédit fournisseur ;

– réduction pour le coopérateur du minimum de commande, en particulier quant au nombre de pièces, le fameux PCB (« par combien »). La coopérative d’achat apporte une valeur ajoutée logistique précieuse en permettant des commandes unitaires alors même que ses approvisionnements sont réalisés en respectant le nombre d’articles, le nombre de sous-colis et le nombre de colis tels qu’imposés par l’industriel, souvent pour des raisons d’optimisation du transport.

On peut également citer la réduction du nombre de fournisseurs comme un avantage décisif, chaque coopérateur trouvant chez son fournisseur principal l’essentiel des produits et services nécessaires à son activité, ce qui entraîne un allègement significatif des tâches administratives et comptables.

A titre d’illustration, voici quelques grands acteurs allemands : la coopérative d’achat PEG e.G. coopérative d’achat de plus de 3.000 hôpitaux et institutions de santé, HGK e.G., coopérative d’achat des hôtels et restaurants, MEGA e.G., coopérative d’achat des peintres en bâtiment, EKDD e.G., coopérative d’achat des imprimeurs, DEG, la coopérative d’achat de 1.700 couvreurs qui est devenu le premier canal de distribution pour les matériaux de toiture.

Il convient également de citer l’agriculture, le berceau du mouvement coopératif allemand fondé par Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 – 1888), qui bénéficie des prestations des banques coopératives (Raiffeisen Bank, Rabobank, etc.), de puissants groupements coopératifs agricoles (Agravis, BayWa, ZG, Raiffeisen Warenzentrale, etc.) et des libres-services à l’enseigne Raiffeisen-Markt.

« On parle français ! » au tribunal de Sarrebruck

Le Landgericht (comparable à un Tribunal de grande instance) de Sarrebruck, la capitale du Land de Sarre, permet aux justiciables qui le souhaitent de plaider leur cause en langue française.

Cette option concerne deux chambres de ce tribunal : une chambre commerciale traitant les litiges entre professionnels et une chambre civile, tournée vers les consommateurs finals.

Cette importante évolution permet aux cocontractants de désigner Sarrebruck comme tribunal compétent tout en décidant l’utilisation de la langue française. C’est un moyen d’équilibrer une clause attributive de juridiction et contribue à consolider le rôle de Sarrebruck comme ville charnière des relations franco-allemandes. Rappelons que la limite administrative de la commune de Sarrebruck (183.000 hab.) et la frontière franco-allemande ont 19 km de tracé commun.

Pour la justice sarroise c’est également un moyen de conforter la politique proeuropéenne du Land et de faciliter, par une décision pragmatique, le développement des relations transfrontalières tout en proposant une alternative crédible aux cours arbitrales. Cela renforce également l’attractivité de la Sarre pour l’installation d’entreprises francophones soucieuses d’être présentes sur le marché allemand, la première économie d’Europe.

Les deux chambres francophones respectent les règles de procédure civile du Land ; la dématérialisation des dossiers judiciaires est systématique et les parties comme leurs avocats ne peuvent communiquer au tribunal que des pièces dématérialisées revêtues d’une signature électronique. Le recueil de témoignages est possible devant le tribunal mais également par visio-conférence. Les nombreux avocats bilingues de la région frontalière sont tous rompus à ces pratiques. Le bilinguisme des professionnels du droit est d’ailleurs toujours nécessaire car, à ce stade, l’option du français n’est proposée que pour les débats oraux.

Les deux chambres francophones de Sarrebruck sont une excellente nouvelle pour la diffusion du français comme langue internationale des affaires ; jusqu’à présent les tribunaux allemands proposant la tenue des débats en langue étrangère ne prévoient que l’utilisation de l’anglais (Cologne, Hambourg et Francfort).

La téléagriculture (bientôt) pour tous

Comme l’industrie, l’agriculture conduit une révolution en adoptant progressivement les technologies numériques. Qu’il s’agisse d’agriculture de précision, d’utilisation de nuées de robots ou de la réalité augmentée, les nouvelles techniques reposent sur la cartographie numérique, la multiplication des capteurs et une exploitation de plus en plus rapide et précise des données collectées par satellite mais aussi à l’occasion des travaux des champs ou lors de la récolte puis de la transformation des produits bruts.

Dans le même temps, les pionniers de la téléagriculture démontrent le potentiel infini de leurs idées. Qu’il s’agisse de surveiller le cheptel, prédire les récoltes, déclarer les calamités ou anticiper la météo, beaucoup d’opérations sont mieux faites à distance, par des intervenants hautement qualifiés et spécialisés.

A Munich, la société Vista dépasse ces prestations déjà traditionnelles et s’intéresse à la question de la gestion de l’eau. Fondée sur la cartographie très précise des précipitations, la mesure par satellite de l’humidité des sols et diverses données topographiques et géographiques, cette société propose la prestation de télégestion de l’irrigation. Le premier effet pour les fermes pilotes a été une amélioration des rendements malgré la réduction des quantités d’eau et d’intrants utilisés grâce à une maîtrise du phénomène de lessivage des sols, la prévention des attaques fongiques et des arrosages juste à temps de chaque parcelle en fonction du pronostic micro-météorologique (pluie, intensité d’ensoleillement, vent, évaporation), du stade de croissance des cultures (télédétection satellitaire) et du degré de sécheresse des plantes (interprétation du spectre de couleur des couverts végétaux).

Fondée sur des centaines de variables, la gestion précise de l’eau et la diminution des arrosages fait également baisser la consommation d’électricité des pompes. Faire beaucoup mieux avec moins…

Encore largement humain, le travail d’interprétation des données en téléagriculture devrait rapidement bénéficier de l’accumulation d’expérience pour être bientôt confiée à l’intelligence artificielle et permettre alors sa généralisation.

Comme le résume très bien la société Vista : «vos champs vous parlent, nous savons les écouter».

Crédit photo : Agence spatiale européenne ESA

Vers un droit franco-allemand des affaires ?

Par décret du 13 février 2019, le Premier ministre a chargé la députée Valérie Gomez-Bassac d’une mission temporaire «ayant pour objet l’élaboration d’un code européen du droit des affaires». La mission est très ambitieuse mais intervient au moment où l’idée d’un droit européen des affaires harmonisé progresse.

Le 21 décembre 2018 a été signée à Sarrebruck (capitale du Land de Sarre) la «Déclaration de Sarrebruck». Les signataires, parmi lesquels M. Peter Strobel, Ministre de la Justice du Land de Sarre, M. Roland Theis, représentant du Land de Sarre pour les Affaires européennes et le Professeur Philippe Cossalter, Directeur du Centre juridique franco-allemand, demandent à la France et à l’Allemagne «une intégration totale de l’espace économique franco-allemand basé sur des règles communes, entre autres dans le droit des affaires, comme un élément-clé du nouveau Traité de l’Élysée, avec l’objectif de créer un code européen du droit des affaires».

Le texte en français de la Déclaration de Sarrebruck pour un code européen des affaires peut être consulté ici : https://www.saarland.de/dokumente/res_justiz/Saarbruecker_Erklaerung_FR.pdf

Plus récemment, le Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes signé à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, prévoit (article 20) que «Les deux États approfondissent l’intégration de leurs économies afin d’instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes. Le Conseil économique et financier franco-allemand favorise l’harmonisation bilatérale de leurs législations, notamment dans le domaine du droit des affaires, et coordonne de façon régulière les politiques économiques entre la République française et la République fédérale d’Allemagne afin de favoriser la convergence entre les deux États et d’améliorer la compétitivité de leurs économies.»

Les travaux franco-allemands pourraient servir à combler une des plus grandes lacunes du marché unique : l’absence d’un code européen des affaires sans lequel l’activité économique dans les autres Etats de l’Union demeure, de fait, réservée aux entreprises de taille significative. Ainsi seules 8% des PME européennes ont une activité transfrontalière (source Sénat).

La reprise des travaux sur le Code européen des affaires pourrait également raviver l’intérêt pour le statut de société européenne ou Societas Europaea (SE) et relancer les travaux sur le statut des sociétés privées européennes ou Societas Privata Europaea (SPE).

Ces avancées franco-allemandes et européennes sont inspirées par les succès de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Le système juridique et judiciaire de l’OHADA est l’une des expériences d’intégration juridique les plus réussies. L’OHADA est une organisation internationale qui œuvre pour l’intégration juridique entre les 17 pays membres. L’OHADA regroupe les États Ouest-africains qui recherchent la facilitation des échanges et des investissements ainsi que la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques.

[26 février 2019]

[Crédit photo: Deutsch-Französischer Garten (DFG) Saarbrücken / Jardin franco-allemand Sarrebruck]

Dabbawala à Berlin ?

La fiabilité du système de livraison de repas à Mumbai est légendaire. Au-delà de la prouesse logistique du Dabbawala (1 erreur pour 16 millions de livraisons !), le système permet également à chaque salarié de bénéficier sur le lieu de travail d’un repas sur-mesure correspondant exactement à ses attentes et ses contraintes religieuses et philosophiques.

A Berlin, Smunch bouleverse le mode habituel de restauration du travail en conservant le meilleur du restaurant d’entreprise et du ticket-repas: des déjeuners préparés par différents restaurants et livrés sur le lieu de travail avec le bénéfice de la subvention de l’employeur. Le convive à le choix du type de cuisine et ses impératifs alimentaires (allergies, intolérances, convictions) sont respectés.

Partant du constat de l’importante perte de temps que constitue la recherche quotidienne d’un restaurant ou d’un commerce, Smunch propose aux entreprises d’abonner leurs employés à son système de livraison de repas. Les avantages pour les employeurs et salariés sont clairs. Pas de coût de démarrage, pas de coûts fixes, vaste choix de menus y compris pour les petites unités. Smunch assure la gestion des subventions patronales et gère tous les aspects administratifs et fiscaux. Pour l’entreprise c’est également un excellent moyen de soigner sa marque employeur, de fidéliser ses équipes et d’améliorer la productivité grâce à une alimentation suffisante, saine et variée.

Le service est disponible dans les trois principales villes allemandes (Berlin, Munich et Hambourg). L’extension à d’autres centres économiques comme Düsseldorf et Francfort-sur-le-Main est prévue sous peu. On peut parier que des surfaces sous-utilisées, aujourd’hui consacrées à la préparation et la consommation de repas, seront rapidement converties.

L’existence sur les lieux de travail de tisaneries d’étage et d’un espace de convivialité pour chaque équipe facilite le recours à Smunch car aucun aménagement n’est requis. En fait le service permet de donner une réelle utilité aux lounges et cuisinettes qui équipent systématiquement les espaces de travail conçus selon les nouveaux canons du workplace management.

Le service est proposé aux sites de plus de 100 salariés, mais sans minimum de commande, ce qui permet aux salariés d’alterner très librement entre modes de restauration du midi: bento, restaurant classique, snack et repas livré. A Berlin, 30 restaurants préparent les déjeuners de Smunch. Pour le salarié, l’heure limite de commande est 9 heures 30.

crédit photo: Smunch

Le client est roi, le sous-traitant n’est rien.

Une question de procédure (forclusion) a contraint le tribunal de Dortmund (Rhénanie du Nord – Westphalie) à ne pas statuer sur le fond du litige qui oppose d’anciens employés d’un sous-traitant pakistanais à la société allemande KiK.

Le 11 septembre 2012, un incendie criminel détruit une usine de confection à Karachi (Pakistan) causant la mort de 258 personnes. Sous-traitante de la société allemande KiK, cette usine avait fait l’objet d’audits réguliers qui n’avaient pas mis de manquements graves en évidence mais, le jour de l’incendie, l’absence d’issues de secours praticables est une des causes du tragique bilan.

KiK (Kunde ist König – Le client est roi) est, avec 3.500 filiales dans 11 pays, un acteur de premier plan du discount textile. Cette société créée en 1994 promet à ses clientes et clients une tenue complète (des chaussettes à la caquette) pour moins de 30€ et distribue principalement des pièces d’habillement basiques, peu soumises aux effets de mode.

Les plaignants, soutenus par de nombreuses ONG et le réseau Cor-A (Corporate Accountability), attendaient que soit reconnue la coresponsabilité du donneur d’ordre. Une décision sur le fond aurait apporté de la sécurité juridique et clarifié diverses questions relatives à la responsabilité du donneur d’ordre. Comment doivent être conduits les audits ? Doivent-ils être planifiés ou inopinés ? Doivent-ils être conduits par des organismes indépendants? Peut-on interpréter l’absence de rupture d’approvisionnement grâce à une stratégie de dualité de source comme une anticipation des sinistres ? Alors que l’usine de Karachi avait obtenu un certificat de conformité, peut-on imposer au donneur d’ordre de suppléer aux insuffisances des autorités publiques locales ?

Sur un plan plus général, on peut aussi s’interroger sur deux sujets : la relocalisation de la production en Europe est-elle la meilleure solution, y compris pour les ouvriers ? Alors que les atteintes aux droits humains sont traditionnellement commises par les Etats, comment étendre l’obligation de respect des Droits de l’Homme aux acteurs privés ?

Il a été reproché aux ONG d’avoir entraîné les familles pakistanaises dans une aventure judiciaire sans issue mais, pour les syndicats et les activistes, le simple fait que les tribunaux du pays d’un grand donneur d’ordre examinent la plainte de salariés d’un sous-traitant est une victoire en matière de responsabilité sociale des entreprises. Leur espoir est que la décision du Landgericht Dortmund du 10 janvier 2019 mobilise l’opinion publique et encourage le législateur à étendre certains dispositifs légaux allemands aux salariés des sous-traitants.

Une technologie ferroviaire au service du transport routier

Après des essais réussis en site privé, les premiers camions électriques à pantographe vont prendre l’autoroute en 2019. Le système ressemble à celui des trolleybus sans la contrainte d’une perche à placer avec soin sous la ligne électrique aérienne de contact. Dès novembre 2018, un tronçon de 5 km d’autoroute sera équipé entre Francfort et Darmstadt. Le premier utilisateur du système est un transporteur qui effectue une noria entre deux sites logistiques. La zone de test étant courte (2 x 5km), les camions utilisés sont hybrides, ce qui permet de commencer et finir le trajet avec un moteur thermique mais aussi de doubler sur l’autoroute, dont seule la voie de droite est en cours d’équipement.

Le chantier a peu d’impact sur la circulation puisque les mâts sont implantés derrière les barrières de sécurité.

L’avantage de la réduction des émissions polluantes est évident, mais c’est peut-être l’importante diminution du niveau de bruit qui fera le succès du dispositif. En effet, le camion électrique permet de traverser de nuit les zones urbaines sans perturber le sommeil des riverains.

Si les tests sont concluants, le réseau couvert à terme permettra la circulation de poids-lourds et d’autocars ne disposant que d’une batterie d’appoint suffisante pour effectuer le trajet entre le lieu de chargement et la bretelle d’autoroute ou la sortie d’autoroute et la destination où un rechargement des batteries est normalement assez facile.

Pour les autobus il existe déjà le système de point de chargement aux extrémités de la ligne (voir photo) permettant là aussi de réduire au minimum la masse des batteries.

Les critiques ne manquent toutefois pas. La plus importante concerne l’origine de l’électricité. L’électromobilité est une contribution à la réduction du CO2 à condition d’être décarbonée. Une autre réserve porte sur le choix du «tout routier» alors que le fret ferroviaire perd des parts de marché.

En Allemagne, deux autres tronçons (une route, une autoroute) sont prévus au Nord et au Sud-Ouest du pays pour valider le concept. Ajoutées à celles de la Californie et de la Suède, ces expériences permettront de recueillir des données capitales sur la consommation électrique des camions, les vitesses de circulation, l’impact sur les réseaux de transport d’électricité, l’usure de la bifilaire et l’éventuel phénomène d’orniérage de la chaussée.

C’est la foire !

Crédit photo: Messe Stuttgart GmbH.

Selon les années, 160 à 180 salons nationaux et internationaux sont organisés en Allemagne. Pour des villes comme Francfort-sur-le-Main ou Leipzig, la tradition remonte aux 12e et 13e siècles. D’autres villes contribuent depuis peu à l’accueil des 10 millions de visiteurs (dont 3 millions d’étrangers) et 190.000 exposants (dont 107.000 étrangers) faisant de l’Allemagne le premier pays organisateurs de salons professionnels de référence.

Francfort, Hanovre, Cologne, Nuremberg et Stuttgart sont les villes allemandes membres du réseau des vingt villes européennes regroupées au sein de l’European Major Exhibition Centres Association mais cinq autres villes disposent également de halls d’expositions de plus de 100.000m2 (Düsseldorf, Munich, Berlin, Leipzig et Essen). Le record mondial de surface des halls revient à Hanovre (463.000 m2), devant Shangaï (400.000m2) et Francfort (366.000m2).

A côté de la Foire de Hanovre, rendez-vous mondial de l’industrie et de l’automatisation ou de la foire automobile de Francfort, le calendrier des événements permet à un grand nombre de secteurs de se retrouver pour s’informer des nouveautés, nouer des partenariats, découvrir les nouveaux entrants et rivaliser de créativité pour attirer les nouveaux talents.

Environ 200 salons font certifier le nombre et la qualité des visiteurs par un organisme indépendant (FKM). Ceci permet aux exposants d’investir avec discernement dans la location d’espaces. La grande dispersion des villes organisatrices offre la possibilité à des entreprises de taille relativement modeste de participer aux salons de leur région.

Les installations sont souvent exemplaires et très bien desservies. Ainsi, à Stuttgart (photo), le nouveau parc des expositions est colocalisé avec l’aéroport, bénéficie d’une sortie de l’autoroute A8 (Luxembourg – Salzburg) et est desservi par deux lignes souterraines de trains régionaux.

Le poids économique du secteur des salons et expositions est significatif, avec 231.000 emplois permanents. Un organisateur comme Messe Frankfurt emploie près de 2.500 personnes dans le monde et réalise 670 millions d’Euros de CA annuel en organisant une cinquantaine de salons en Allemagne et une centaine à l’étranger.

La profession soutient un institut spécialisé de recherche et de formation (Institut der Deutschen Messewirtschaft) qui met de nombreuses ressources (voir : www.deutsche-messebibliothek.de) à la disposition des chercheurs, des entreprises et du public et qui par un travail perpétuel d’anticipation incite les organisateurs à innover. Ainsi, pour 2019, plusieurs premières intéressantes sont annoncées.

Signalons-en sept :

– CONSTRUCT IT, le salon professionnel de la numérisation de la conception, construction et exploitation des bâtiments ;

– ACQUA ALTA, le salon professionnel de la protection contre les inondations et de la gestion des catastrophes et des conséquences du changement climatique ;

– CAKE SENSATION, la foire du design culinaire en pâtisserie ;

– EXPERIENCE ADDITIVE MANUFACTURING, l’événement consacré à la fabrication additive ;

– ACOUSTEX, le salon de la maitrise du bruit et du design sonore ;

– MedtecLIVE, le salon de la supply chain des technologies médicales ;

– SERVPARC, le nouveau cadre de rencontre des professionnels du facility management.

Mais pourquoi attendre 2019 ? Le principal salon mondial de l’électronique domestique (IFA à Berlin), qui devrait une fois encore accueillir plus de 250.000 visiteurs, a ouvert ses portes aujourd’hui.

Commerce et technologie

Le principal centre d’affaires chinois en Europe est installé dans une région boisée et joliment vallonée mais assez défavorisée d’Allemagne, à Hoppstädten-Weiersbach dans le Land de Rhénanie-Palatinat. D’anciennes installations militaires américaines abandonnées de ce bourg de 3.000 habitants ont été transformées pour implanter un parc d’activité qui regroupe déjà les bureaux européens de plus de 160 entreprises chinoises. Cent nouvelles sociétés, surtout des PME, sont attendues au cours des prochains mois.

Avantage sérieux, la ville dispose d’une liaison ferroviaire directe en deux heures vers l’aéroport de Francfort. De là, il est possible d’embarquer pour une des dix destinations de Chine continentale proposées sans correspondance: Péking, Hong Kong, Shanghai, Nanjing (Nankin), Shenzhen, Guangzhou (Canton), Changsha, Chengdu, Shenyang ou encore Qingdao, bien connue pour la brasserie Tsing Tao, fondée au début du 20ème siècle, à l’époque de la présence allemande.

A Hoppstädten-Weiersbach, la communauté chinoise compte 500 expatriés travaillant au sein du parc d’activité mais également plus de 150 étudiants (sur 2000) de l’Université des sciences appliquées spécialisée en technologies de l’environnement également installée sur ce territoire excentré, dans un ancien hôpital militaire fermé en 1994. La cohabitation des activités académiques et du monde des affaires constitue un enrichissement mutuel, surtout dans le domaine des technologies vertes qui intéressent les Chinois et constituent un des grands succès à l’exportation pour l’Allemagne.

Les promoteurs du projet ICCN (International Commercial Center Neubrücke) ont été conquis par la capacité des entreprises chinoises à prendre des décisions rapides, savoir saisir les opportunités et comprendre les avantages d’une implantation en Allemagne. La Chine est devenu le premier partenaire commercial de l’Allemagne (1er fournisseur et 3ème client) et les projets bilatéraux de recherche comme le nombre de co-entreprises sont en constante augmentation. De leur côté, les administrations locales ont su faire preuve d’une attitude coopérative et du nécessaire dynamisme pour faciliter l’installation des entreprises, de leurs employés et de leurs enfants.

Ce petit China town est aussi un lieu d’échanges et le 29 septembre 2018, l’association d’amitié germano-chinoise y organise sa 6ème fête interculturelle.

Ici belles entreprises à vendre

Zu verkaufen = à vendre

L’achat d’entreprises allemandes par des firmes françaises a battu un record en 2017. Si le dossier le plus commenté a été la reprise d’Opel par le groupe PSA, le principal accord en valeur a concerné la fusion des activités ferroviaires de Siemens et Alstom. Outre ces cas très visibles, ce sont surtout les belles PME et ETI allemandes qui sont concernées par l’arrivée d’actionnaires tricolores. Pour le cabinet PwC, les Français se sont situés en 2017 au troisième rang des investisseurs étrangers avec 117 acquisitions majeures.

Disposer d’un établissement permanent en Allemagne est un avantage sur de nombreux plans. Acquérir de nouveaux savoir-faire, se rapprocher des clients, accéder plus facilement aux marchés publics, redessiner la carte des fournisseurs, explorer de nouveaux partenariats ou encore accéder aux marchés d’Europe centrale sont quelques-unes des répercussions positives.

Deux facteurs expliquent le mouvement actuel de reprises d’entreprises allemandes par des investisseurs étrangers. Le nombre d’entreprises à céder est très important car la génération d’entrepreneurs arrivant à l’âge de la préparation de la succession est issue des classes d’âge les plus nombreuses du pays (le pic des naissances date de 1964). De plus, le dynamisme actuel du marché du travail (moyenne nationale de 5% de chômage, entre 2,7% et 9,7% selon les Länder) prive l’économie d’entrepreneurs juniors.

Pour les seules entreprises familiales, l’Institut de recherche «Institut für Mittelstandsforschung» recense 150.000 sociétés à transmettre entre 2018 et 2022 !

A la différence des pays où on attend des manufactures qu’elles contribuent au prestige de l’Etat, il est normal, en Allemagne, que les élus, les administrations et les banques se mettent au service des entreprises. La contrepartie est que la responsabilité sociale de l’entreprise est un dû et que son dirigeant est le garant de la pérennité de l’activité, des emplois et du réseau de sous-traitants. Cette situation n’est pas sans conséquences au moment de chercher un successeur. Le repreneur idéal garantit le développement et l’avenir de la société. Dans ce contexte, malgré les réticences initiales, l’offre d’un repreneur étranger sera bien accueillie lorsqu’il projette une alliance industrielle alors que d’autres propositions sont motivées par l’opportunité d’éliminer un concurrent après avoir pillé le fichier client et le laboratoire de R&D.

La politique de l’Euro faible, tant réclamée par d’aucuns, favorise les investisseurs Chinois, Britanniques, Suisses et Nord-Américains, tous très actifs, mais la France est un investisseur de plus en plus dynamique. Pourquoi ? La proximité géographique, la complémentarité entre les deux pays et l’exemple de nombreux succès franco-allemands constituent des incitations stimulantes.

Micro-production sur le lieu de consommation

Des recherches dans le domaine de l’agriculture verticale et de l’agriculture urbaine sont à l’origine de la fondation à Munich de la société Agrilution par Maximilian Lössl et Philipp Wagner. Agrilution développe et distribue une serre d’appartement baptisée PlantCube®, pour l’instant construite en présérie. La réservation est toutefois ouverte pour les 2.500 premiers appareils qui seront livrés fin 2018.

La serre épouse les dimensions classiques des appareils électroménagers et peut être intégrée parmi les éléments de cuisine. Les plateaux coulissants permettent d’atteindre très facilement les plantes du fond. Seules une prise 220V et une connexion Internet sont nécessaires au fonctionnement.

Cette serre permet de cultiver à domicile, sans pesticides, des plantes aromatiques (basilic, persil, ciboulette, périlla, etc.), des plantes potagères (cresson, oseille, roquette, salades, etc.) mais aussi des légumes-racines dont les jeunes pousses sont comestibles telles que carottes ou radis. Une technologie optimisée d’éclairage par leds permet un ajustement constant de l’intensité de la lumière et des fréquences lumineuses aux espèces et à leur stade de croissance. Les semences sont fournies sous forme de tapis conditionnés sous vide et l’emploi du PlantCube®, grâce à une application en ligne, est suffisamment simple pour garantir à tout urbain ses premiers succès agricoles.

Gadget coûteux ou réponse efficace aux défis de l’alimentation ?

Grâce à l’absence de transport après récolte, le projet de la société Agrilution permet de réintroduire des espèces très intéressantes sur le plan gustatif et nutritionnel mais difficilement commercialisables du fait du flétrissement rapide des plantes coupées. D’autres avantages peuvent être cités:

– le consommateur ajuste la récolte à ses besoins ce qui supprime tout gaspillage alimentaire;

– indépendante des conditions météo, la croissance de plantes riches en nutriments devient possible dans les régions au climat hostile ou trop peu ensoleillé.

Outre l’aspect ludique, le principal bénéfice devrait tout de même être éducatif, chacun pouvant devenir (très) petit producteur (très) local.

Pas d’abonnés sans données

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » entre aujourd’hui en vigueur dans tous les pays de l’Union européenne. Le texte intégral en français est disponible ici : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 . Tous les détenteurs d’informations à caractère personnel sont incités à faire le point sur les conditions de conservation et de protection des données détenues.

C’est l’occasion de vous informer, chères abonnées et chers abonnés, des précautions prises depuis la création de ce Blog pour préserver et sécuriser vos données. Les principales précautions prises sont :

la réduction au minimum absolument nécessaire des informations détenues (nom, prénom et adresse électronique);

le stockage sûr des données, chez un prestataire spécialisé, sans duplication sur les ordinateurs de Nexidée® ou des supports d’information amovibles;

la supervision de ce fournisseur par notre partenaire informatique (Astrée Solution – https://astree-solution.com/ ), entreprise particulièrement compétente et expérimentée dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information et de la lutte contre la cybercriminalité;

la prise en compte sans délai des demandes de modification ou de rectification que vous m’adressez par le canal de l’adresse électronique « information@nexidee.eu »;

Sur un plan plus général, il est intéressant de constater que la valeur des données augmente et que la donnée devient de plus en plus souvent, pour les particuliers comme pour les professionnels, le moyen de règlement utilisé en échange de biens ou de services. La donnée fait l’objet d’un troc, au détriment des monnaies classiques et même des crypto-monnaies. Il s’agit d’ailleurs d’un des changements profonds en cours dans le monde de l’achat.

Pour ce qui concerne ce Blog, il est édité et diffusé sans contrepartie et vos adresses n’ont jamais été et ne seront pas cédées ou louées. De même, ce Blog n’accueille pas d’annonceurs et les billets ne sont jamais des «publi-reportages».

Les acheteurs le savent particulièrement bien, «la confiance se gagne par gouttes et se perd par litres». Nexidée® poursuivra ses efforts pour être digne de votre confiance et vous propose donc de suggérer à vos collègues et amis de s’abonner à ce Blog qui continuera à diffuser régulièrement des textes courts portant sur des sujets de l’actualité des achats et de l’innovation vue d’Allemagne.

Les places libres sont à l’avant…

Les lauréats de la dixième édition du Prix Alexander-von-Humboldt de chaires universitaires ont été présentés le 8 mai à Berlin, à l’occasion d’une cérémonie présidée par Mme Anja Karliczek, la ministre fédérale de la recherche (à gauche sur la photo).

Chaque année, dix chercheurs actifs hors d’Allemagne se voient offrir la possibilité d’approfondir leurs travaux dans d’excellentes conditions, grâce à une chaire (cinq ans) dans une université allemande et un budget de recherche de 3,5 millions d’Euros (recherches théoriques) ou 5 millions d’Euros (travaux théoriques et expérimentaux).

Il s’agit d’attirer dix universitaires en pointe dans les domaines les plus variés (biologie, physique, droit, sciences humaines, mathématiques, immunologie, etc.) et de créer les conditions d’une découverte majeure. Le pari est audacieux et il faut choisir des chercheurs qui ont l’ambition de repousser les frontières de la connaissance en formulant une hypothèse inédite.

Pour la ministre de la recherche, la cérémonie de désignation des lauréats fut l’occasion de rappeler l’importance pour la communauté universitaire de trois conditions réunies en Allemagne : la liberté de la recherche, la stabilité des financements et la densité des échanges internationaux.

Facilité par le contexte du Brexit et de la présidence Trump, le recrutement de scientifiques de très haut niveau constitue une stratégie gagnante pour le monde académique allemand qui élargit ses pôles d’excellence en encourageant la recherche fondamentale dans des domaines d’avenir.

Outre les services de relocalisation classiques (recherche de logement, facilitation des démarches, etc.) que propose tout employeur à la recherche de talents rares, les universités d’accueil aménagent également un programme de bienvenue à destination des conjoints et des familles par un accompagnement vers l’emploi et la recherche de solutions scolaires adaptées. C’est une des clés pour féminiser la recherche et trois des dix chaires sont confiées à des femmes en 2018.

A titre d’exemple, la Professeure Ewa Dąbrowska (à droite sur la photo), Docteure de l’Université de Gdansk et Professeure au sein du département d’anglistique et de sciences du langage de l’université de Birmingham résume les perspectives ouvertes par les travaux en linguistique cognitive qu’elle va conduire à Erlangen (Bavière) : https://www.humboldt-professur.de/content/1-preistraeger/1-preistraeger-2018/6-dabrowska-ewa/dabrowska-ewa-en.mp4

Au-delà du financement de chaires, la fondation Humboldt est également organisatrice d’échanges académiques classiques et ce sont chaque année 2.000 chercheurs qui effectuent un séjour de recherche en Allemagne. Le réseau des anciens s’étend à 140 pays et comprend 28.000 personnes, dont 55 prix Nobel.

crédit photo : BMBF, Hans-Joachim Rickel

Le patient Deutsche Bank

La troisième année consécutive de pertes (-735 millions en 2017) a coûté son poste au Britannique John Cryan, président du directoire de la Deutsche Bank de juillet 2015 à avril 2018. Agé de 47 ans, son remplaçant est un pur produit de la maison: en 1989, le jeune bachelier Christian Sewing débutait sa formation en alternance dans une filiale de Bielefeld avant d’effectuer presque toute sa carrière au sein de la Deutsche Bank, dont il doit à présent coordonner le sauvetage.

Christian Sewing doit faire face à une situation inquiétante et il ne s’agit plus d’adapter ou de réformer mais bien de secourir une institution de 97.000 personnes et 24 milliards de valeur en bourse. Après des années marquées par la défiance croissante des clients et l’implication dans de nombreuses affaires pénales et fiscales, la vénérable Deutsche Bank, fondée en 1870, a été publiquement ridiculisée par un ordre de virement absolument incroyable de 28 milliards d’Euros, soit plus que le chiffre d’affaires annuel ! Par chance, le transfert a pu être annulé mais la démonstration a été faite de la vulnérabilité de l’édifice et de l’inadéquation des dispositifs de détection et de prévention des risques. Que se serait-il passé si le compte de destination avait été sous séquestre ou détenu par une société en liquidation ?

Très exposée en Italie, pays dont l’effondrement financier est ouvertement évoqué, la Deutsche Bank souffrirait d’un retour à la Lire, hypothèse plausible maintenant que l’échec du programme de désendettement de la Grèce, qui n’est pas sortie de l’Euro malgré les incitations à le faire, est flagrant et que l’Italie, Etat le plus endetté de la zone Euro, est aussi le pays de plusieurs banques vacillantes. Au-delà des engagements internationaux, la Deutsche Bank n’est plus le partenaire idéal des entreprises allemandes de taille intermédiaire. Le fameux Mittelstand n’a pas besoin d’une banque d’investissement à l’aise dans les activités hautement spéculatives mais d’une institution sérieuse et stable, capable de financer les investissements et de garantir les dépôts.

Les premières annonces publiques de Christian Sewing furent marquées par une forme de modestie tout à fait inédite pour la Deutsche Bank. Appartenir au groupe des principaux établissements mondiaux ne fait plus partie des objectifs, l’activité est recentrée sur la banque de détail ; de plus, la simplification des structures et celle de l’informatique figurent en tête du plan d’actions. Le départ de Kim Hammonds, chargée de l’informatique au sein du directoire (COO), est un premier pas symbolique.

Ces annonces réalistes mais très prudentes interviennent quelques mois après celle, considérée comme de très mauvais goût, du versement de rémunérations supérieures à un million d’Euros à plus de 700 collaborateurs en 2017. Dans un contexte de pertes chroniques et de réduction des effectifs, la nouvelle avait choqué, y compris dans les milieux libéraux et conduit les élus à prendre leurs distances avec une institution qui n’est plus un monument national mais dont l’effondrement serait catastrophique.

Aujourd’hui, la question posée est cruelle mais simple : les secours arriveront-ils à temps ?

crédit photo: Marc Weltmann

Obsolescence et aléas

Le monde des consommateurs est agité par chaque vague de « révélations » sur l’obsolescence programmée. Pour l’acheteur professionnel, la connaissance de la durée de vie des équipements et de leurs composants, essentielle pour la détermination du coût global de possession, est soumise à de nombreux aléas techniques et politiques.

Coactionnaires de la société Phöbus S.A. de Genève, les grands industriels de l’ampoule à incandescence ont chargé en 1925 un groupe de travail d’étudier les méthodes de fabrication permettant d’uniformiser la durée de vie des ampoules avec une cible de 1.000 heures. Chaque dépassement de 10 heures de l’objectif représentant une baisse du marché du remplacement de 1%, la convergence a été obtenue et les ampoules ont été vendues avec une garantie de fonctionnement de 1.000 heures. L’entente et l’obsolescence programmée sont évidentes, mais avec des certitudes pour le client car la garantie de fonctionnement était strictement respectée. Il s’agit d’une obsolescence maitrisée et surtout transparente et anticipée. Rien n’est plus simple que de prévoir le coût horaire de l’éclairage.

Aujourd’hui, irréparabilité et impossibilité d’échanger les pièces d’usure (le cas bien connu des batteries soudées !) sont des préoccupations communes aux mondes des consommateurs finals et à celui des professionnels mais ne représentent que la partie très visible de l’obsolescence non maitrisée. L’obsolescence psychologique, encouragée par de nouvelles promesses marketing est par nature plus discrète mais ce sont d’autres facteurs externes et internes qui mettent fin de façon brutale et mal anticipée à la vie des biens d’équipement.

En Allemagne, la décision de la cour administrative fédérale d’autoriser les communes ne parvenant pas à respecter les normes européennes de qualité de l’air à prendre des mesures locales permanentes d’interdiction de circuler met en péril la valeur d’usage de l’intégralité de la flotte de véhicules de certaines entreprises, en particulier artisanales. Les voitures et utilitaires diesels aux normes Euro 4 peuvent dès à présent être interdits en ville, les véhicules Euro 5 à partir de septembre 2019. A ce stade, seule la municipalité de Hambourg a fermé deux axes routiers aux « vieux » diesels, d’autres communes se préparent. Les propriétaires concernés font face à une obsolescence imprévue, dont ils auront du mal à obtenir l’indemnisation par les constructeurs ayant réussi à faire homologuer des modèles trop polluants.

Dans le domaine de l’informatique on est frappé par l’impossibilité d’adapter certains environnements récents. Des obsolescences fonctionnelles brutales en sont la conséquence. Qu’il s’agisse d’applications ou de composants d’infrastructure, de systèmes d’automatisation, de suivi de production ou de commande numérique par calculateur (CNC), des équipements peuvent être brutalement obsolètes bien des années avant l’échéance normale de remplacement, en particulier pour cause d’impossibilité d’appliquer la stratégie de sécurité adaptée aux nouvelles menaces.

Alors que faire pour ne pas subir ? Même pour des organisations de taille modeste, l’estimation du coût global de possession ne peut être dissociée d’une gestion professionnelle des obsolescences et des fins de vie ainsi que d’une analyse approfondie des risques et d’une veille ciblée sur les causes possibles de péremption anticipée.

Sur un plan macro-économique, la question de la prise en compte du remplacement accéléré dans le calcul des indices de hausse des prix doit être envisagé, la réduction de la durée de vie est une hausse cachée du prix au même titre que celle de la barquette de tomates passant de 1000 à 750 grammes qui, elle, est prise en considération par les statisticiens.

L’obsolescence non maîtrtisée recèle aussi d’excellentes surprises. On peut voir en direct l’ampoule fabriquée par la français Adolphe Chaillet fonctionnant depuis plus d’un million d’heures en Californie, à la caserne des pompiers de Livermore : http://www.centennialbulb.org/cam.htm

Déconstruction à domicile

Le consortium More-Aero regroupe des spécialistes de la déconstruction industrielle, de la logistique et de la valorisation des déchets. Le projet est coordonné au sein d’un partenariat public-privé (PPP) implanté à proximité de Hambourg. Le nom More-Aero provient de la contraction de « modularisation du recyclage aéronautique ».

La co-entreprise vise à établir une chaîne de déconstruction d’aéronefs dont la principale particularité est la mobilité. En effet, les équipes de déconstructeurs se rendent sur les lieux de stationnement des avions hors d’usage. Cette façon de faire est indispensable car les appareils sont rarement en mesure de rejoindre une unité de démontage.

L’équilibre économique sera atteint grâce aux revenus générés par la revente des matières premières et des pièces détachées. Ces pièces de réemploi peuvent, à condition d’en vérifier soigneusement les performances, abaisser dans des proportions sensibles le coût de construction ou de maintenance des avions. Le marché de la pièce révisée est particulièrement lucratif pour les modèles anciens et sera un des principaux facteurs de la pertinence économique d’un projet avant tout destiné à la protection de l’environnement. La revente de pièces révisées par ce démonstrateur de l’économie circulaire permettra de maintenir en état de vol des avions pour lesquels les industriels ne produisent plus de pièces neuves ce qui contribuera … à retarder la mise au rebut de certains avions.

Le consortium travaille à la conteneurisation de tous les équipements nécessaires à la récupération des fluides et à la séparation des matières, ce qui demeure délicat dans le cas des matériaux composites, compliqués à trier et auxquels il est difficile de donner une seconde vie. Malgré cet obstacle, ce sont plus de 80% des composants qui sont récupérables selon les membres du consortium.

Le marché des appareils à déconstruire est important et devrait connaître plusieurs années assez dynamiques, au rythme du renouvellement des flottes engagé par les compagnies aériennes.

Un virage très serré

L’accord entre le syndicat des métallos (IG Metall) et la fédération patronale de la métallurgie pour le Sud-Ouest de l’Allemagne (Südwestmetall) prévoit une augmentation des salaires de 4,3% et une flexibilisation des horaires de travail à l’intérieur d’une plage de 28 à 40 heures hebdomadaires pour un temps plein. L’accord conclu pour la période 2018 – 2020 prévoit également le paiement de diverses primes en argent ou en temps libre, au choix du salarié. Par cet accord, les négociateurs ont évité un conflit du travail qui s’annonçait vigoureux et très long.